Das Dodekaeder (griechisch Dodeka = zwölf) |

Als römisch-keltische Dodekaeder („Zwölfflächner“) werden archäologische Fundstücke aus der Zeit der Galloromanischen Kultur bezeichnet. Sie datieren aus dem 2. bis 4. Jahrhundert n. Chr.

Die Dodekaeder sind meist faustgroß, hohl und bestehen aus Bronze, seltener auch aus Stein oder Blei, wenige sind mit Silber überzogen.

Die zwölf fünfeckigen Außenflächen des regelmäßigen Pentagondodekaeders besitzen jeweils eine kreisförmige Bohrung in der Mitte, wobei jedes Loch des ansonsten symmetrischen Gegenstands einen anderen Durchmesser hat. Es gibt kein festes Maß der Löcher, die zwischen etwa 6 und 40 Millimetern variieren, und auch keine festen Verhältnisse zwischen den Lochdurchmessern.

Ihr Gewicht liegt zwischen 35 und 650 Gramm. Manche Bohrungen sind von konzentrischen Kreisen umgeben. Die zwanzig Ecken jedes Exemplars sind mit kleinen Kugeln etwa gleicher Größe besetzt.

Bisher wurden über hundert dieser Artefakte gefunden – ausschließlich in Römersiedlungen in Gebieten, die von Kelten besiedelt waren. Das Fundgebiet erstreckt sich von England bis Ungarn, die meisten jedoch stammen aus Deutschland und Frankreich. Geschichtliche Aufzeichnungen dazu liegen nicht vor.

An die 200 Wissenschaftler und Forscher haben Artikel und Abhandlungen zum Thema der römischen Dodekaeder verfasst und Ideen, Vorschlägen und Hypothesen zum Verwendungszweck dieses Instruments/Geräts aufgestellt, die bisher aber nicht wirklich befriedigen konnten bzw. keinen reellen Sinn aus wissenschaftlicher Sicht ergaben.

Zum Verwendungszweck dieser Geräte möchte ich vorab einen Bezug zum keltischen Kalender von Coligny herstellen, den ich auf meinen Webseiten: www.vorzeitwissen.de und www.gallier-kelten-germanen.de -bzw siehe oben- genau beschrieben habe.

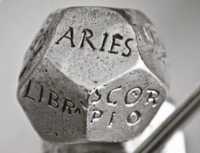

Der im Juni 2023 entdeckte Dodekaeder stammt aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. und ist in einem außerordentlich gutem Zustand. Benannt wurde er nach seinen Findern – der britischen Norton Disney History and Archaeology Group. Ausstellungsort: Museum Newark-on-Trent., England | Der Dodekaeder aus Tongern/Belgien stammt aus dem 2. bis 4. Jahrhundert n. Chr. Er wurde im Jahr 1939 entdeckt und befindet sich heute im gallo-römischen Museum der Stadt. | Dodekaeder gefunden in der kelto-romanischen Siedlung/Etappenstadt im Bereich des heutigen Schwarzenacker, die dort vom 1. bis 3. Jahrhundert n. Chr. bestand. Im Jahr 275 wurde sie von den Alemannen zerstört. Ausstellungsort: Römermuseum Schwarzenacker/Homburg Saarland | Der Zwölfseiter aus Genf besteht aus Blei und ist mit Silber überzogen. Er wurde dort 1982 an der archäologischen Stätte der Kathedrale St. Peter entdeckt. Auf den 12 Seiten ist der Name der Sternzeichen eingraviert. Durch Würfeln konnte man die Schicksalsgötter nach einem günstigen Monat für Unternehmungen, Projekt und Vorhaben befragen. | Bei diesem Dodekaedra sind die Löcher zusätzlich zu den Kugel noch von 5 Kreissystemen / Kreisaugen umgeben. |

Die 12 Flächen des römisches-keltischen Dodekaeders:

Sie symbolisieren die 12 Sternenbilder und die 12 Monate des Jahres ähnlich dem Zwölfseiter aus Genf.

Die 30 gleichlangen Kanten:

Sie erinnern an die Zeitrechnung der Kelten:

Plinius der Ältere schreibt im 16. Buch seiner Naturgeschichte 77 n. Chr. : "...Nichts ist den Druiden - so nennen sie [die Kelten] ihre Magier - heiliger als die Mistel...und zwar vor allem am 6. Tage nach Neumond, also zu einem Zeitpunkt, an dem bei ihnen die Monate und Jahre beginnen, sowie nach Ablauf von 30 Jahren eine Generation.. ......".(20)

Plutarch (* um 45 in Chaironeia; † um 125) erzählt : "Alle dreißig Jahre, wenn der Stern des Chronos [=Saturn], den wir den 'Glitzernden' nennen und sie [die Leute von Britannien] als den Wächter der Nächte' bezeichnen, in das Sternbild Stier eintritt,.... [halten sie ein merkwürdiges Ritual ab]..." (Moralia-de facie in orbe Lunae -Buch 26) (21).

Für die Kelten hatte der Saturn eine Umlaufzeit um die Sonne von 30 Jahren, was damals genau einem Menschenalter entsprach. Laut heutiger Berechnung benötigt der Saturn für einen Umlauf 29 Jahre und 163 Tage.

Im Kalender von Coligny werden die 6 Kalendermonate, die 30 Tage umfassen (SAMON, RIVROS, OGRON, CVTIOS, SIMIVIS und EDRINI) mit dem Begriff „MAT“ bezeichnet was übersetzt ‚vollständig‘, ‚ganz‘, aber auch ‚glücksbringend‘ bedeutet. Bei den Kalendermonaten mit 29 Tagen (DVMAN, ANAGAN , GIAMON, EQVOS, ELEMBIV und CANTLOS ) ist „ANMAT“ vermerkt, was das Gegenteil von „MAT“ bedeutet.

Die 5 Kugeln auf den Ecken jeder Seite des Dodekaeders:

Sie symbolisieren die 5 Planeten die zur damaligen Zeit bekannt und mit dem bloßen Auge sichtbar waren: Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn.

Die konzentrischen Kreise um die Bohrungen:

Sie visualisieren die Kreisbewegungen/Umlaufbahnen der Planeten.

Ein 5-Jahres-Rhythmus keltischer Zeit wird wie folgt beschrieben:

Der griechische Geschichtsschreiber Diodorus Siculus (lebte in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr.) erläutert im 5. Buch seiner Universalgeschichte: "...Die Verbrecher halten sie [die Gallier] fünf Jahre lang gefangen, weihen sie, an Pfählen gespießt den Göttern und verbrennen sie mit vielen anderen Opfergaben auf sehr hohen Scheiterhaufen, die sie zu diesem Zweck errichten." (22)

Wie bereits schon oben durch Plutrach beschrieben: „.. am 6. Tage nach Neumond, also zu einem Zeitpunkt, an dem bei ihnen die Monate und Jahre beginnen,“….und weiter: „…zu diesem Zeitpunkt habe der Mond schon reichlich Kraft gesammelt, seine Höhe aber noch nicht überschritten....".(20)

Somit beginnt nach 5 Tagen die eigentliche Zeitrechnung der Kelten. (Näher beschrieben auf meinen oben angeführten Webseiten).

Jeder Monat des Coligny-Kalenders ist jeweils in 2 x 15 Tage (MAT-Monate) bzw. in 15 und 14 Tage (ANMAT-Monate) eingeteilt. In der Monatsmitte nach dem 15. Tag (3x5=15!) befindet sich in jeder Monatsdarstellung eine Zeile mit dem Begriff ATENOVX, der bedeutet: "Große Nacht / Hohe Nacht / Mächtige Nacht / Vollmondnacht ".

Die deutliche Hervorhebung von 'ATENOVX' in jedem Monat im Tafeltext deutet auf die Wichtigkeit dieses Kalendertages bzw. der Nacht hin. (Näheres dazu siehe meine Webseite oben)

Im mittelirischem Text 'Accalam na Senórach' gibt es folgende Textstelle:"...the moon in her great fifteenth surpasses the stars of heaven, that warrior ...surpassed the sons of the king ...".

Hier wird die Größe, Kraft oder Macht des Vollmondes in Bezug zur Kraft des Kriegers gesetzt.(25)

König Conchobor -Figur der frühmittelalterlichen keltischen Mythologie Irlands- wird in der Erzählung 'Mesca Ulad' -the intoxication of the Ulstermen- in ähnlicher Weise beschrieben: 'Abroad-eyed, royal gigantic warrior...comparable to a moon in its great fifteenth was his countenance, his visage and his face'. (25)

Die 20 Ecken des Dodekaeder:

Das Zwanziger- oder Vigesimalsystem (lateinisch vicesimus ‚der Zwanzigste‘) ist ein Zahlensystem das als Basis die Zahl ‚Zwanzig‘ verwendet. Diese System ist in Europa in den keltischen Sprachen vertreten und in den gälischen Sprachen noch erhalten.

Anstelle eines rein dezimalen Systems mit Zehnerschritten, wie in den meisten modernen Sprachen, wurden hier in den Zählungen der Zahlen 20, 40, 60 und 80 die ‚Zwanzig‘ als Basis verwendet. Diese Form der Zählung berücksichtigt neben den Fingern auch die Zehen.

In jeder der 20 Ecken des Dodekaeders treffen jeweils 3 Fünfeckflächen zusammen:

Die Zahl 3: hatte bei den Kelten eine zentrale mythologische Bedeutung und stand für den Kreislauf des Lebens wie in ihren Symbolen der Triskele und der Triquetra sichtbar gemacht.

Triskelion | Triqueta | Triskelion iin Stein gemeiselt |

Diese Zahl repräsentierte den Zyklus von Geburt, Leben und Tod sowie die Verbindung von Körper, Geist und Seele. Weitere Interpretationen umfassen die dreifache Göttin (Mutter, Tochter, Großmutter), die Elemente Erde, Wasser und Luft und die Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Die unterschiedlich großen Bohrungen in den Flächen des Dodekaeders:

In diese Aussparungen wurden Kugel gelegt bzw als Kugel-Pins eingesteckt, die die Sonne symbolisieren sollten.

Das Loch mit der aktuellen Kugel und dem aktuellen Monat zeigt dabei immer nach oben, die anderen Löcher wurden leer gelassen.

Die Größe der jeweiligen Kugel:

Bei diesem Dodekaeder ist auf der Oberseite eine deutliche kugelförmige Vertiefung/Mulde zur sicheren Aufnahme der Kugel sichtbar. | Glaskugel mit Stierfigur: Der Stier gehört zu den ältesten Sternbildern und war bereits den früheren Hochkulturen ab 5000 vor Chr. bekannt. Damals lag der Frühlingszeitpunkt in diesem Sternbild. Diese Kugel steht als Sonnensymbol für den Monat März | Die Glaskugel als Sonnensymbol für die Zeit um die Sommersonnenwende und den Monat Juni. | Sonnensymbol für den Monat Dezember. Der kleine Durchmesser der Kugel weißt auf die Kraftlosigkeit der Sonne hin: Kälte und kurze Tage. |

Die Kugelgröße visualisiert dabei die (durchschnittliche) Strahlungsitensität und die (durchschnittliche) Scheindauer der Sonne im angezeigten Monat und gibt damit einen groben Hinweis auf die im jeweiligen Monat herrschende Temperatur und die Tageslänge.

Durchschnittliche Tageslänge im Juni zur Zeit der Sommersonnenwende: 16 Stunden, im Dezember zur Zeit der Wintersonnenwende: 8 Stunden.

Das ermöglichte und erleichterte den Bewohnern vorausschauende Planungen wie z. B. Aussatzeitpunkte und Erntezeitpunkte in der Landwirtschaft, durchzuführende Arbeiten in der Baubranche und Wasserwirtschaft, rechtzeitige Vorbereitungsarbeiten für die kalte Jahreszeit wie Brennholzeinschlag, Besorgung von Winterkleidung und von Vorräten etc. Möglicherweise diente dieses System auch zur Festlegung von Arbeitszeiten. Ähnlich wie später im Mittelalter waren die Arbeitszeiten der Bauern und Handwerker stark von den Jahreszeiten und dem Tageslicht abhängig und dauerten oft von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.

Bruchstück des Kalenders von Coligny Links: MID = Monat SAM[ON] - Sommerbeginn. Löcher für die Pins zum Stecken des aktuellen Tagesdatums deutlich erkennbar. Der 15. Tag ist mit ATENOUVX = Vollmondnacht bezeichnet | Römischer Steckkalender mit Abbildungen der Tagesgottheiten und des Monatskreises mit den zugehörigen Sternbildern | Kelten an der Baustelle |

Resultat: Das römisch-keltische Dodekaeder stellte einen praktischen Monatskalender dar.

Das Gerät wurde sicher auch als anschauliches Objekt zu Schulungszwecken oder im Unterricht für die Kinder verwendet, um ihnen wichtige astronomische Dinge näher zu bringen, leichter merkbar zu machen und sie auf das praktische Leben vorzubereiten.

Darauf deutet auch die Fundsituation eines Dodekaeders im Grab 3040 von Krefeld-Gellep hin, das in einem Frauengrab gefunden wurde. Ein dort in unmittelbarar Nähe zum Fundstück liegendes ca. 18 cm langes und 3 cm dickes Beinstück weist auf einen Stab hin, der mit dem Dodekaeder in Zusammenhang stehen könnte. Der Stab passt vom Durchmesser her in eine der Bohrungen. Der Dodekaeder könnte damit entweder zu Schulungszwecken hochgehalten oder herumgereicht worden sein oder als Anschauungsobjekt -irgendwo aufgesteckt- gedient haben. Könnte diese Frau vielleicht eine Lehrerin gewesen sein?

Ausgestellt im Replikateshop: https://www.replik-shop.de/de/roemisches-dodekaeder-bronze.html | Versammlung und Unterrichtung keltischer Druiden | Wandbild gefunden in Herculaneum/Italien |

Anmerkung: Das Dodekaeder hätte auch analog für den Mond u. a. zur Visualisierung der Mondscheindauer etc. verwendet werden können:

Denn zur jeder Vollmondphase stehen sich Sonne und Mond konträr gegenüber d. h. in Opposition. Zur Wintersonnenwende erreicht die Sonne während ihres jährlichen Laufs ihren tiefsten Stand über dem Horizont, während der Mond seine höchste Höhe erreicht (Sonne: 17,5° / Mond: 68,5°). Zur Sommersonnenwende ist es genau umgekehrt: Sonne steht im höchsten Punkt, Mond im tiefsten.

Nähere Info zum Mond: Siehe oben auf meiner Seite zum Kalender von Coligny.

Glaskugeln unterschiedlicher Größe für die einzelnen Seitenflächen und Monate | Ikosaeder -von altgriechisch εἰκοσάεδρον eikosáedron „Zwanzigflach- ist ein Polyeder mit zwanzig Seitenflächen. |